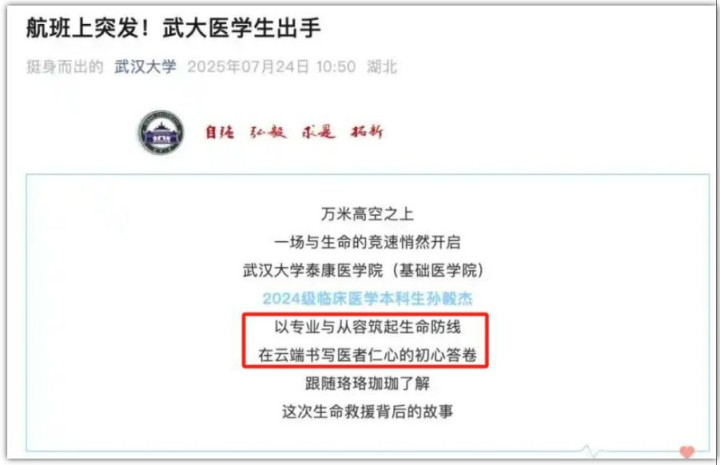

这本该是一个温暖的故事。万米高空上牛金财富,女乘客突发疾病,年轻的武大二年级临床医学生挺身而出,用所学守护生命。武汉大学发文表扬,称他“用行动证明医者的仁心”。无数网友为他点赞,称其为“最美医学生”。

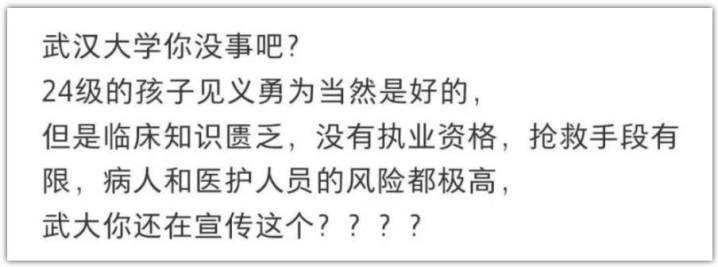

然而,喧嚣的掌声里,也夹杂着尖锐的质疑:“才大二,懂什么?”“没有行医资格证,出事谁负责?”“飞机上条件简陋,万一救坏了,不怕被讹上吗?”这些声音,像冰水一样泼向经历了一场急救的孙毅杰。连带武大的宣传也被质疑。

面对这些质疑,孙毅杰没有回避。他在社交平台上坦诚回应,自己并非盲目逞英雄。早在大一刚入学,他就通过学校独特的“临床导师制度”,跟随一位急诊科导师学习。一个寒假的急诊科蹲守,每周一次的医院见习,让他熟悉了消毒水的味道、心电监护的滴答声,更让他亲眼见证了什么是真正的危急重症,也学会了如何初步判断和处理。

飞机上女孩的情况,他评估过:生命体征尚平稳,最需要的只是维持和观察——这恰恰在他目前的能力范围之内。他清楚自己能做什么,更清楚自己不能做什么。“在飞机上最严重的就是呼吸心跳骤停,这种情况我处理不了,也不需要在飞机上紧急处理。”他的冷静判断,基于扎实的实践积累。

牛金财富

牛金财富

但孙毅杰的回应,远不止于为自己辩白。他特意对和他一样怀抱理想的医学生喊话:“量力而行,尽力而为。出手前要想一想,有没有这个能力,能不能承担后果。”这句诚恳的建议,戳中了医学教育中一个常被忽视的痛点:勇气与能力,该如何平衡?

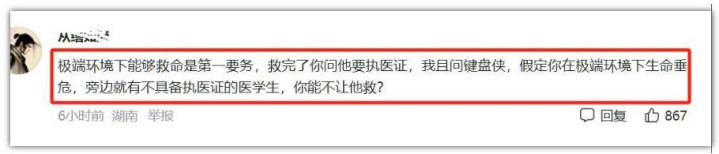

社会总是歌颂见义勇为的壮举,但医学的特殊性在于,它直接关乎生死。没有金刚钻,揽了瓷器活,后果可能不堪设想。孙毅杰的“量力而行”,不是退缩,而是一种建立在清醒自我认知基础上的责任担当。他说:“因为我了解这些知识,所以我有勇气和胆量站出来。但是没有这个能力的同学,遇到这种情况还是不要轻易出手。”这份清醒,比单纯的勇敢更珍贵。

网友的质疑,并非全无道理,却暴露了公众对医学教育进程的普遍陌生。人们习惯性地将“行医资格证”等同于“能救人”,却忽略了医学能力的培养是一个漫长而分层的阶梯。一个刚入门的医学生,经过严格的基础训练和实践,完全有能力实施像监测生命体征、保持呼吸道通畅、吸氧、处理简单创伤等基础急救措施。事实上,我国《民法典》第184条”早已明确:因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。法律的盾牌,也在为善意的救助者卸下后顾之忧。

孙毅杰的经历,反照出医学教育的成就与挑战。武汉大学的临床导师制度,让低年级学生早临床、多临床,无疑是值得肯定的方向。正是这种浸入式的实践,赋予了孙毅杰在万米高空站出来的底气。

然而,社会对医学生能力的误解、对法律保障的不了解,甚至对善意救助可能遭遇讹诈的担忧,都像无形的绳索,束缚着更多可能的援手。要解开这些束缚,需要医学院校更主动地走向公众,科普医学教育的阶段性目标,普及“好人法”的温暖内核;也需要社会对正在成长中的“准医生”们,多一分理解与信任,少一点苛责与猜疑。

孙毅杰的故事不该止于一场争议。它提醒我们,医学教育不仅要培养精湛的技艺和仁爱的初心,更要锻造一份“有知识才有勇气,无能力莫逞英雄”的清醒智慧。当越来越多的医学生能在责任与能力的边界上从容行走,整个社会能为他们的成长提供更宽容、更理解的土壤,我们才能期待,在下一个危急时刻,会有更多温暖的援手,毫不犹豫地伸出。

你还认为医学生非要持证才能救人吗?欢迎留言。

(图源网络牛金财富,图文不相关,侵联删)

鼎冠配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。